1989年 設立

外資系企業の日本進出に特化

豊富な実績 法人1000件以上、個人250件以上

産業に捉われない幅広い経験値

医療/IT/アパレル/メーカー/航空/食品 他多数

1989年設立

外資系企業の日本進出に特化

豊富な実績

法人1000件以上、個人250件以上

産業に捉われない幅広い経験値

医療/IT/アパレル/メーカー/航空/食品

他多数

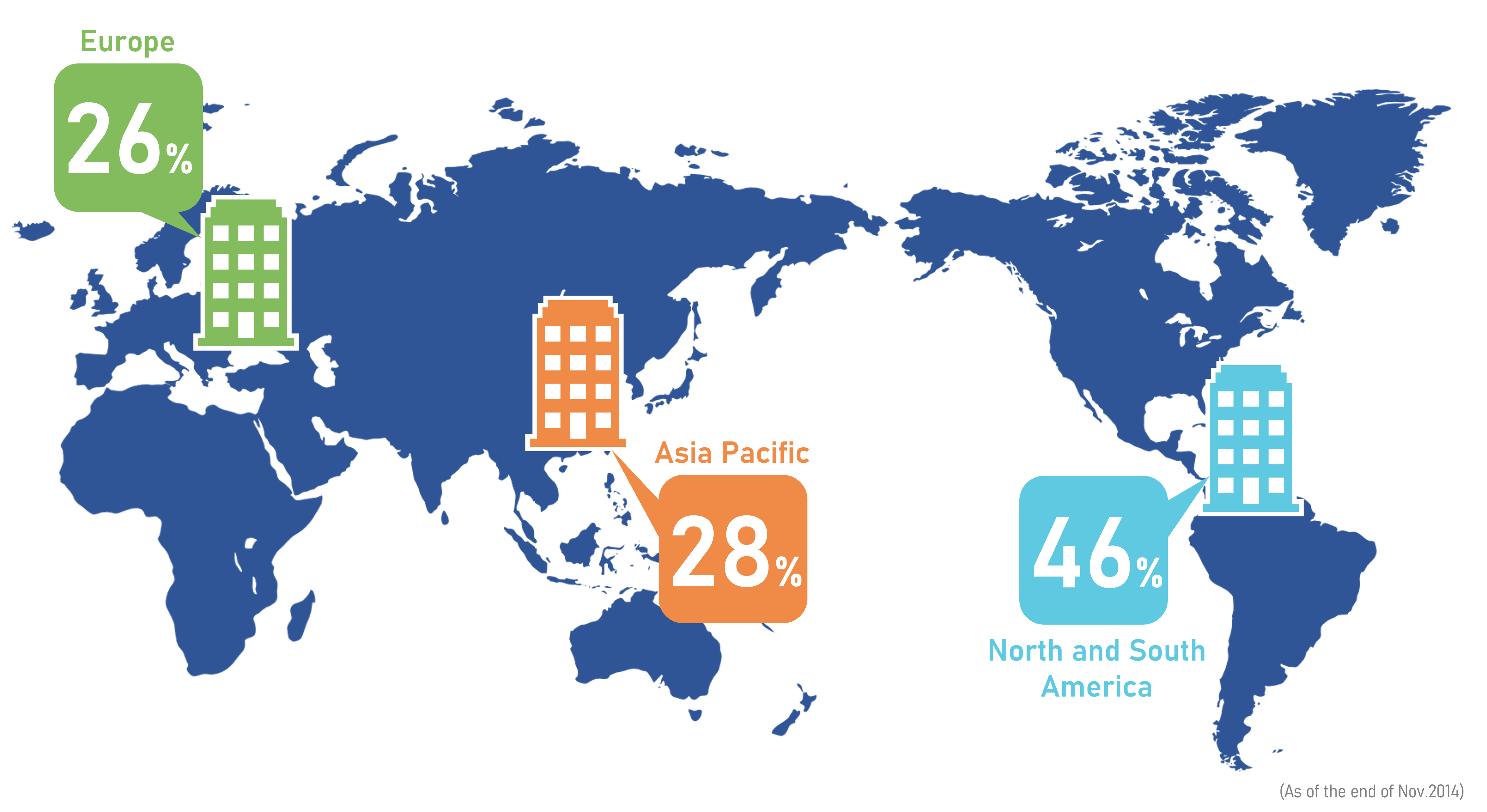

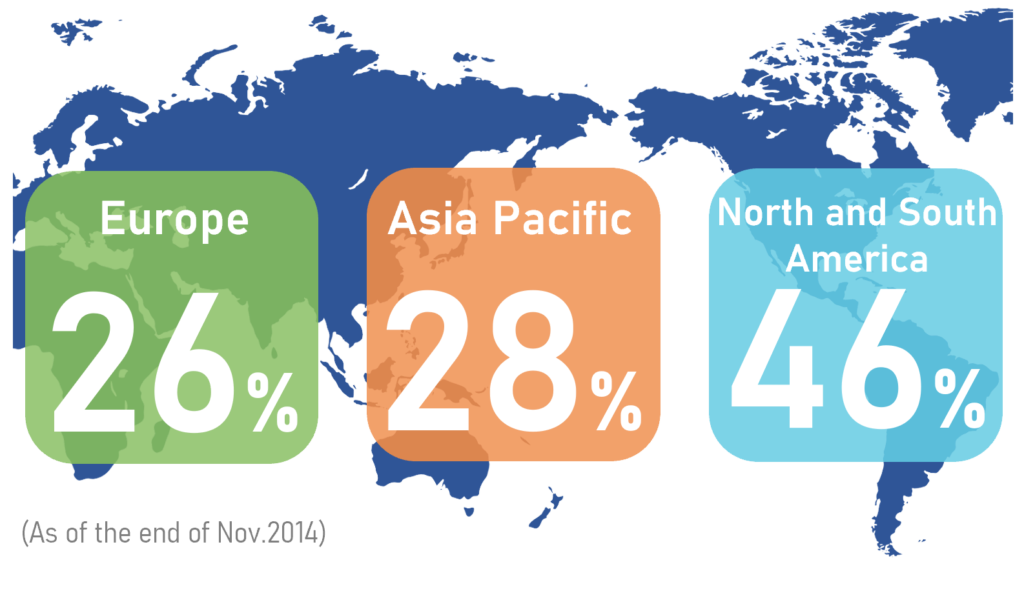

数多くの国のクライアントをサポート

米国、英国、カナダ、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、イタリア、フィンランド、

ノルウェー、オーストラリア、中国、香港、台湾、韓国、シンガポールなど

数多くの国の

クライアントをサポート

米国、英国、カナダ、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、イタリア、フィンランド、ノルウェー、オーストラリア、中国、香港、台湾、韓国、シンガポールなど

約80名の専門家集団が

税務・会計・給与・労務のお悩みを解決します

税務・会計・給与・労務のお悩みを

約80名の専門家集団が解決します

私たちの5つの強み

私たちの5つの強み

Services

Services

サービスご提供までのフロー

まずは、メール または お電話にてお問い合わせください。

貴社の日本の責任者または本国の責任者とオンライン会議もしくは事務所へお越し頂きお打ち合わせをします。

お客様の事業計画についてお伺いし、ビジネスプランに最適なサービスの組合わせをご提案いたします。

サービスプランをご検討頂き、必要とされるサービス内容のご回答を受けて見積書をご提出いたします。

契約書を取り交し、サービスのご提供を開始いたします。

電話でお問合わせ

03-3581-1975

受付時間 9:00-18:00

(土・日・祝日・夏期休業・年末年始除く)

オンラインでお問合わせ

電話でお問合わせ

受付時間 9:00-18:00

(土・日・祝日・夏期休業・年末年始除く)

オンラインでお問合わせ